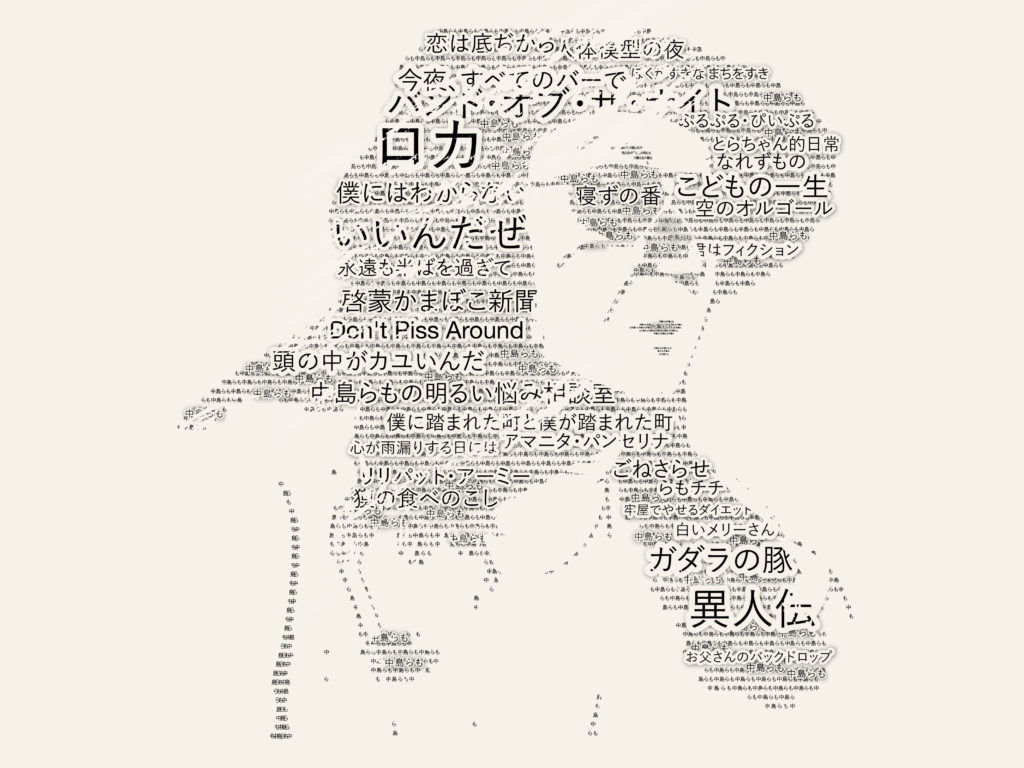

著作から追う、中島らもが残した名言とパンチライン

中島らもの作品には名言、もといパンチラインが多い。しかしそれは意図して書かれたというよりも、常に考えていたことが作品上に染み出してきたような、そんな印象を受ける。そんな彼の心に刺さる名文の数々を出典とともに紹介する。

目次

中島らもの著作に散在する名言

中島らもの著作には美しく、考えさせられるような文章が多い。しかしその美しい文章はちょっとしたところにサラッと書かれていたりして、なかなかどこに書かれていたか思い出すのが難しい。今回はそんな各著作に散在する、中島らもフレーバーあふれるフレーズの数々を集めてみたので紹介しようと思う。

中島らもの思想が表れた名言

中島らもの魅力の一つには、彼の独特な視点がある。住んでいる場所、育った環境、立場が異なれば、世界の見え方は180度異なる。彼の瞳に世界はどう映っていたのか。著作から紐解いていこう。

教養について

「教養」とは学歴のことではなく、「一人で時間をつぶせる技術」のことでもある。

中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年

ものを考えるのは、独りの時がいい。学校で周りと同じ授業を受け、職場で周りと同じような仕事をしているのなら、それ以外の時間が他の人との違いを生む。その自由な時間の楽しみ方を多く知っていればいるほど、味のある人になれるのだろう。

モラルについて

中毒者でないものが薬物に関して発言するとき、それは「モラル」の領域を踏み越えることができない。

中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年

世の中には「そういうものだから」と暗に刷り込まれ、それが社会の常識となっていることが多い。そして常識に染まった人々は、「なぜそうなのか?」という理由を伴わずに他者に対してそれを押し付ける。「ルール」や「モラル」の上だけでの発言とはその程度のものだ。中島らもはこの一節でドラッグについてのみ述べているが、これはドラッグに限った話ではない。「ルール」や「モラル」ではなく、自分の言葉で話せよ、と言われている気がする。

知ることについて

知らないものは”無い”のと同じだ。

中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年

自分が知らないことは、自分の世界には存在しないことと同義だ。存在しないものは気になりようがないが、一度存在を認識してしまうと、なかったことにはできない。世界には存在しないままにしておいた方がいいこともあるのかもしれない。知らぬが仏、とはよく言ったものだと思う。

仕事について

同僚の仕事の愚痴を聞くのはまるで「仕事をしている」みたいで嫌だった。

中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年

サラリーマン時代に仕事を「時間の切り売り」と捉えていた中島らもらしい一文だ。当時の彼にとって仕事とは、一秒でも短くあってほしいものだったのだろう。日本では「お勤めはどちらですか」といったことがとても重視される。仕事以外で何をしているかがその人の色が一番表れると思うのだが、どうしてみんな仕事の話ばかりしているんだろう。

しなきゃいけないことについて

今日しなきゃいけないことは明日する。今日飲める酒も明日の分の酒も今日のうちに飲んでしまう。それが俺の選択だった。

中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年

私たちは毎日何かしらやるべきことに追われて生きている。しかし、「やらなきゃいけないこと」って実はそんなにないのかもしれないな、と思わせてくれる一文。

変わりものについて

「訳のわからんもの」ってけっこう強いんである。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

ありふれたセオリーよりも、わけのわからないものの方がおもしろいということは往往にしてあるものだ。結局、広義の「おもしろい」ものが人を一番惹きつけるのだと思う。

若者のモラルについて

「教育上よろしくない」ものがほんとうにチリひとつないまでに掃除消毒されてしまった教育を考えると恐ろしい気がする。そこから「検査済み」のハンコをもらって出てくる人間というのも恐ろしい。話すことが何もない気がする。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

「教育上よろしくない」世界にコッソリ足を踏み入れて、自分で味わって、痛い目を見たりして成長することはとても健全なことだと思う。「教育上よろしくない」世界を知らないと、「モラル」や「ルール」でしか物事を語れないつまらない人間になってしまう。

「中学生には刺激が強いかも知れません」と答えたらこの子は来ないつもりなのだろうか。そうやって大きくなり、そうやって年を取り、死んでいくつもりなのだろうか。与えられ、許されたものだけを受け入れて……。何とも不可解だ。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

中島らもの劇団に、中学生から「あの、このお芝居は中学生が見てもいいようなものでしょうか」と問い合わせの電話がかかってきたことを受けての一節。中島らもは「モラル」に支配される中学生と、そうさせた社会の両方を哀れんでいたのだろう。「モラル」に支配された人々のことを、社会学者である宮台真司氏は「法の奴隷」「言葉の自動機械」だと述べている。言い得て妙だと思う。

楽園について

僕は土地柄がどうだから楽園だなんて話は信じない。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

そこに好きな人たちがいるところ、守るべき人がいてくれるところ、戦う相手がいるところ。それが楽園なのだと思う。

「ひとりで時間をつぶせる技術」を「教養」とはいうものの、人は関係性の中でしか生きていけないし、周りに人がいることはそれ自体がとても幸せなことなのかもしれない。身の周りの小さな幸せを噛み締めたくなる一節。

夢について

だれでも夢がつかめる。才能よりもむしろ持続する能力があればの話だが。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

「継続は力なり」と言ってしまえばそれまでなのだが、この一節は愛の大切さを説いているように感じる。愛を持って取り組んでいることは長続きする。世界が愛と情熱で満たされることを切に願う。

中島らもの生と死についての名言

中島らもは自分の才能への自信とは裏腹に、コンプレックスにまみれ、タナトス、つまり自己破壊願望を持っていたように思う。しかし、彼は最後まで自殺はしなかった。連続飲酒やドラッグなどの「慢性自殺」のような状態に陥りつつも、最後まで生きようとした中島らもの死生観を著作から覗いてみる。

葬式について

葬式には行かなかった。葬式に行かないのはおれの流儀で、あの黒枠に囲まれた写真を見てしまうと、もうほんとうにお別れだと感じてしまう。葬式に行かずに、あの黒枠の写真さえ見なければ、いつかどこかの街でばたっと会うような、そんな気のままでいられるからだ

中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年

知り合いが亡くなった時には、できる限り葬式に参列するのが礼儀だ。それはそうすることが弔いの形として適切だと捉えられているからなのだろう。死を受け入れる葬式も弔いの一つの形だが、自分の心の中で存在させ続けるのも弔いの形としてはありなのかもしれない。

生きることについて

それでもだらだらとではあるが、生きることにした。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

飲酒で倒れて入院した際、自ら死に向かっていった自分は寝てご飯を食べているだけで快復に向かう一方、理不尽な病魔に襲われて苦しんでいる人々が死んでいったことを受けての一文である。因果応報で理にかなったもののないこの世界で、自分が今生きているということの意味を考えさせられる。

ただ、こうして生きてきてみるとわかるのだが、めったにはない、何十年に一回くらいしかないかもしれないが、「生きていてよかった」と思う夜がある。一度でもそういうことがあれば、その思いだけがあれば、あとはゴミクズみたいな日々であっても生きていける。だから「あいつも生きてりゃよかったのに」と思う。生きていて、バカをやって、アル中になって、醜く老いていって、それでも「まんざらでもない」瞬間を額に入れてときどき眺めたりして、そうやって生きていればよかったのに、と思う。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

浪人時代に自殺した友人に向けての一節である。連続飲酒を筆頭に、慢性的な自己破壊願望を持っていた中島らもらしい「生」への態度だと思う。「生きること」を必ずしも美しいものとは捉えないながらも、ごく稀に訪れる幸せをしっかりと噛み締めていたのだろう。

その日の天使

一人の人間の一日には、必ず一人、「その日の天使」がついている。

中島らも『恋は底ぢから』1992年、集英社

一度でも「生きていてよかった」と思う夜があれば、あとはゴミクズのような日々であっても生きていける。これは中島らもが人生全体について語ったことであるが、彼は一日単位でも似たようなことを述べている。それが「その日の天使」だ。

暗い気持ちで絶望しているときに、普段は気にも留めないような、ふとしたことに心が救われたりする。そうしたことを中島らもは「天使が一日に一人だけさしつかわされている」と表現する。たった一つ良いことがあれば、他がダメでもやっていけるというのは彼の思想の根底にあるものなのだろう。世の中に悪態をつきながらも、どこか「まんざらでもない」と感じているのが染み出しているところは、間違いなく中島らもの魅力の一つだ。

中島らも自身について述べた名文

自己嫌悪とタナトスについて

おれは内面に色々な問題をかかえていたが、それでもとても幸福だったと言える。内面の問題というのは主にマルキシズムとの折り合いの悪さといったことと、自己嫌悪および世界への呪詛みたいなことである。ジャズ喫茶の深い闇の中でおれはひとり悶々としていたが、みは何でおれがそんなに苛立っているのか、よくわからないようだった。

中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年

あれから十年がたったが、おれの中の問題は何ひとつ解決されていなかった。

これは『バンド・オブ・ザ・ナイト』の主人公・ラムの高校生時代の心中を描写した一節。若い頃に誰しも抱いていたイライラや焦りは、時間とともに薄れていって、大抵は忘れていってしまう。しかし、中島らもはそうしたものを抱えたまま大人になったのだろう。大人になるというのは、ある意味で心が鈍麻になっていくことのような気がする。幼稚なのも問題だが、大人になるというのも手放しに良いこととは言えないのかもしれない。

世界は醜悪で愚かで腐臭を放っていて、それは僕の存在とうりふたつだった。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

中島らもの著作の中では、時折こうした自己嫌悪と世界への嫌悪が描かれる。自分の才能へのプライドと、それを受け入れてくれない世界と、そんな世界に対して何もできない自分への苛立ちが伝わってくる。不満を持っている方が、満足しているより輝いている気がするのは気のせいだろうか。人生はNever enoughだと思う。

就職活動について

学生たちは就職活動に走りまわり始めていたのに、僕にはそれが自分のこととしてピンと来なかったのである。自分が「働く」ということがうまく像を結ばなかった。かといってこの寝ぼけまなこの毎日が永遠に続くこともあり得ないとは感じていたのだが、だからといってどう動いたらいいものなのかは皆目わからなかった。そしてまた、それはとりあえず今日ではなくてもいいような気もした。

中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1994年

ここには中島らもの純粋さが表れていると思う。就職活動をしないことを甘えと言ってしまえばそれまでなのだが、多くの場合大学生の就職活動は自主的なものではなく「その時期が来ること」によって始まる。ただ「時期が来た」というだけの理由で周りが就職活動に奔走しているのを、当時の彼は心底理解できなかったのではなかろうか。しかし、それはある意味とても純粋な感情であると思う。周りに合わせるよりも、自分の心に合わせるのが正しいときもある。

中島らもの美しい文章を味わう

中島らもの魅力はその世界観と、美しい文章の両輪からなる。そんな彼の文章は時に美しいだけでなく、心に染み入るような情緒に溢れている。最後に中島らもフレイバーの溢れる名文を紹介して終わろうと思う。

洒落た表現

おれは口の片一方では、「くだらない売文稼業で」と苦笑いしてみせながら、もう半分の口元では本気の笑みを浮かべていた。

中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年

これは『今夜、すべてのバーで』において、主人公である小島容の、自分の文章で飯を食えるようになった喜びを描写した一文。周りにはすましてみせながらも、内心では自分の才能が認められたことへの興奮が抑えられない様子を口元の様子で表現している。本気の喜びを他者に悟られまいとする彼のへそ曲がりな一面が染み出していて好きだ。

点描法の絵のように日々が流れていく。

中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年

クスリによるクスリのための生活を描いた『バンド・オブ・ザ・ナイト』より、ラリっている日常を描写した一文。点はラリっていなくて意識のある時のことを指している。ラリって、シラフに戻って、またラリって……という生活の時間の流れに、これ以上的確な表現はあるだろうか。

蚊の目玉について

「蚊の目玉について」

中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年

人間の目というのは要するにレンズでできている。レンズでできているのであれば我我の脳内で結ばれる影像は上下倒立して映るはずだ。それがそうならないのは人間の脳の中に上下倒立した像をもう一度ひっくり返す、何かそういうシステムがあると考えざるを得ない。

それで知り合いの眼科医に尋ねたところ、人間の脳にはやはりそういう機能があるのだそうだ。では蚊はどうだと訊くと、蚊にはそういうシステムはないという。つまり蚊の世界観は倒立しているのである。だから蚊にとって下降することは上昇であり、空高く昇っていくことは地獄くだりなのである。だからどう、ということは別にないのだけれど。

上記の文章は『バンド・オブ・ザ・ナイト』にて、主人公のラムがコピーライター講座での「なんでもいいから400字書け」というお題に対して書いた文章だ。最後に「だからどう、ということはないのだけれど。」と書いてはいるが、この文章はどうも中島らもが『バンド・オブ・ザ・ナイト』で伝えたかったことと密接にリンクしているように思えてならない。人間と蚊は同じ世界に住んでいるけれど、見えている世界は上下が反対で、人間は蚊を煩わしいと思い無意識のうちに潰してしまうのだ。「理性の世界」の住人と、「理性の世界」に見放されたジャンキー達の関係に似ていなくもない。